| DAS RADIOAKTIVITÄTS-MESSNETZ | |

|

|

DAS BUNDESAMT FÜR STRAHLENSCHUTZ (BFS)

Das BfS arbeitet für die Sicherheit und den Schutz des Menschen und der

Umwelt vor Schäden durch ionisierende und nichtionisierende Strahlung. Im

Bereich der ionisierenden Strahlung geht es insbesondere um die

Röntgendiagnostik in der Medizin, die Sicherheit beim Umgang mit

radioaktiven Stoffen in der Kerntechnik und den Schutz vor erhöhter

natürlicher Radioaktivität. Zum Bereich der nichtionisierenden Strahlung

gehört unter anderem der Schutz vor ultravioletter Strahlung und den

Auswirkungen des Mobilfunks.

Dabei haben neben der Abwehr von

unmittelbaren Gefahren Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, der

Beschäftigten in der Arbeitswelt sowie der Patientinnen und Patienten in

der Medizin eine entscheidende Bedeutung.

Das BfS hat vier wissenschaftlich arbeitende Fachbereiche und eine Zentralabteilung. Über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der deutschen Strahlenschutzbehörde, die zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gehört.

Fachbereich Strahlenschutz und Gesundheit

Der FB SG berät,

forscht und bewertet in Fragen des gesundheitlichen Strahlenschutzes, d.

h. insbesondere auf den Gebieten der Strahlenbiologie, der Medizin, der

Epidemiologie, des Strahlenschutzes am Arbeitsplatz, des beruflichen

Strahlenschutzes sowie auf dem Gebiet der nichtionisierenden Strahlung.

Fachbereich Strahlenschutz und Umwelt

Der FB SW erfüllt

wissenschaftliche und administrative Aufgaben auf dem Gebiet des

angewandten Strahlenschutzes von Mensch und Umwelt. Im Vordergrund stehen

die Ermittlung und Überwachung von Strahlenexpositionen durch natürliche

und künstliche Quellen, die dafür benötigten Methoden, die Beurteilung von

Situationen sowie Einschätzungen über Notwendigkeit und Wirkung

technischer und organisatorischer Maßnahmen des Strahlenschutzes.

Schwerpunkt der Arbeit bilden die Bereiche: natürliche Radioaktivität,

Schutz der Bevölkerung: radioaktive Emissionen und Immissionen, nuklearer

Notfallschutz/Zentralstelle des Bundes (ZdB) und nuklearspezifische

Gefahrenabwehr.

Der FB SE ist für Fragen der Entsorgung radioaktiver Abfälle, für die Genehmigung von Zwischenlagern und Transporten von Kernbrennstoffen und Großquellen sowie für die staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen zuständig. Er nimmt Vollzugsaufgaben des Bundes nach dem Atomgesetz und der Strahlenschutzverordnung wahr. Fachbereich Sicherheit in der Kerntechnik

Der FB SK verfolgt die Entwicklung des Standes von Wissenschaft und Technik bei der Sicherheit von Kernkraftwerken, Forschungsreaktoren und Anlagen der Kernbrennstoffver- und -entsorgung und unterstützt das BMU bei der Bundesaufsicht über kerntechnische Anlagen. RADIOAKTIVITÄTSMESSNETZ/IMIS

Der Schutz der Bevölkerung vor radioaktiver Strahlung ist ein wichtiger

Bestandteil des staatlichen Vorsorge- und Schutzsystems. Zur Erfüllung

dieser Aufgabe betreibt das BfS das umfassende Mess- und

Informationssystem zur Umweltradioaktivität (IMIS). Aufgabe von IMIS ist

es, die Umweltradioaktivität kontinuierlich zu überwachen und bei einem

Unfall die radioaktive Kontamination der Umwelt schnell zu erfassen und

die zu erwartende Strahlenbelastung abzuschätzen.

Sämtliche

Messergebnisse werden im IMIS erfasst, ausgewertet und dargestellt. Die

Ergebnisse werden im Jahresbericht „Umweltradioaktivität und

Strahlenbelastung“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit veröffentlicht und fachlich bewertet. Bei einem Unfall

bilden die Messergebnisse die Grundlage für Entscheidungen im Interesse

der Gesundheit der Bevölkerung und des Schutzes der Umwelt.

Eine

wichtige Messeinrichtung des Bundesamtes für Strahlenschutz ist das

bundesweite Messnetz zur Messung der äußeren Strahlenbelastung (Gamma-

Ortsdosisleistung, ODL).

ODL-Messnetz des BfS mit über 2000

Messtellen |

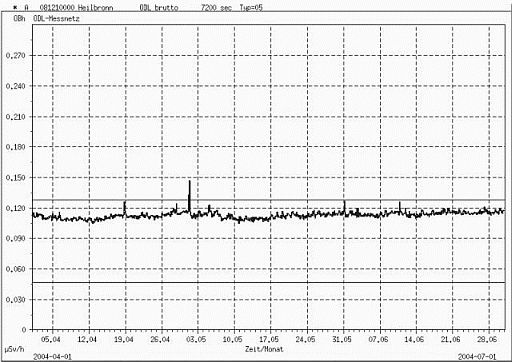

Das Messnetz besteht derzeit aus 2150 ortsfesten Messstellen,

die flächendeckend in einem Raster von jeweils 15 x 15 km über

Deutschland verteilt sind. Im routinemäßigen Betrieb wird mit dem Messnetz die natürliche Strahlenbelastung gemessen, der der Mensch ständig ausgesetzt ist. Sie setzt sich zusammen aus der Strahlung der überall im Boden vorkommenden natürlichen radioaktiven Stoffe (Radionuklide) wie z. B. Uran, Thorium oder Kalium (K-40) (terrestrische Strahlung) sowie aus der Strahlung, die ihren Ursprung im Weltraum hat und von der ein Teil auch die Erdoberfläche erreicht (Höhenstrahlung, kosmische Strahlung). Die Gamma-Ortsdosisleistung (ODL) wird in der Einheit Nanosievert pro Stunde (nSv/h) angegeben. Die natürliche ODL bewegt sich in Deutschland je nach örtlichen Gegebenheiten zwischen 50 und 170 nSv/h. Die äußere Strahlenbelastung ist an einem Ort weitgehend konstant. Kleinere, kurzzeitige Erhöhungen treten dann auf, wenn radioaktive Folgeprodukte des natürlich vorkommenden radioaktiven Edelgases Radon durch Niederschläge ausgewaschen und am Boden deponiert werden. Eine Abschwächung der terrestrischen Strahlung ergibt sich bei Schneebedeckung. |

Durch den Reaktorunfall in Tschernobyl 1986 wurden radioaktive Stoffe

über ganz Europa verbreitet und auch in Deutschland auf dem Boden

abgelagert, von denen heute noch deutlich messbar das radioaktive Cäsium

(Cs-137) vorhanden ist. Dessen Strahlung trägt jedoch allgemein nur wenig

zur gemessenen Gamma-Ortsdosisleistung in der Luft bei.

Die Ergebnisse

von aktuellen Messungen und der Verlauf der Strahlenbelastung an

sämtlichen Messstationen in den letzten 90 Tagen können im Internet unter

http://www.bfs.de/ion/imis abgerufen werden.

Das

ODL-Messnetz ist wichtig für die Notfallvorsorge. Überschreitet der

Radioaktivitätspegel einen bestimmten Schwellenwert, wird automatisch ein

Alarm ausgelöst. Sollte es sich um eine unfallbedingte Erhöhung der ODL

handeln, können die Sonden im 10-Minuten-Rhythmus abgefragt werden.

Dadurch kann die Ausbreitung einer radioaktiven Schadstoffwolke quasi

on-line „live“ verfolgt werden, so dass die betroffenen Gebiete sehr

schnell bestimmt werden können. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung um

sehr schnell gezielte Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung

einzuleiten.

Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, ermöglicht

das System Messungen der Ortsdosisleistung in einem weiten Messbereich von

50 nSv/h bis 5 Sv/h.

Die permanente Funktionsfähigkeit des gesamten Netzes zur Messung der Ortsdosisleistung wird durch sechs so genannte Messnetzknoten sichergestellt. Standorte der Messnetzknoten sind:

- Berlin für Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin

- Bonn für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland

- Freiburg für Baden-Württemberg und Hessen

- Oberschleißheim für Bayern

- Rendsburg für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

- Salzgitter für Niedersachsen, Bremen und Thüringen

Schematische Darstellung des

Radioativitätsmessnetzes mit Datenfluss |

|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG DES ODL-MESSNETZES

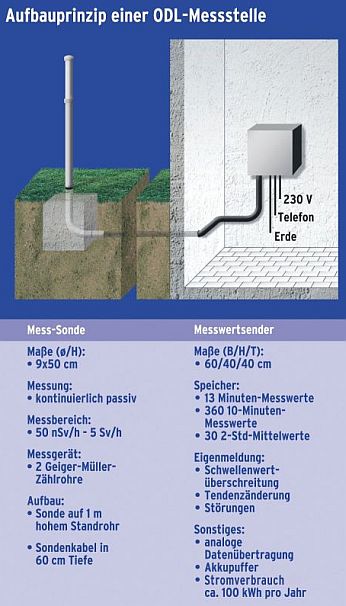

Die technische Einrichtung einer ODL-Messstelle besteht aus folgenden

Komponenten

- Messsonde bestückt mit Geiger-Müller-Zählrohren, die im Freien aufeinem Standrohr montiert wird.

- Erdverlegte Sondenkabel zur Übertragung der Messimpulse zum Messwertaufnehmer (so genannter Messwertsender).

- Messwertsender zur Erfassung und Übertragung der Daten an die Messnetzknoten, der einen analogen Telefonanschluss, einen 230V Netzanschluss und gegebenenfalls eine Erdungsanlage benötigt.

|

Die Messstelle misst automatisch und fortlaufend die Umgebungsstrahlung als Gamma-Ortsdosisleistung. Die Messsonde erfasst diese in einer Referenzhöhe ca. 1 Meter über dem Boden. Der mikroprozessorgesteuerte Messwertsender speichert die Messwerte der Sonde, bildet hieraus Mittelwerte und überträgt diese Daten über das öffentliche Fernsprechnetz an den jeweiligen Messnetzknoten. Für jede Messstelle sind ortsspezifische Schwellenwerte festgelegt, bei deren Überschreiten automatisch eine Spontanmeldung der Messstelle an die Messnetzknoten erfolgt. Die Schwellenwerte berücksichtigen die Höhe der Umgebungsstrahlung vor Ort, die, wie geschildert, in erster Linie von der Höhe der natürlichen Radioaktivität im Boden und von der Intensität der kosmischen Strahlung abhängt. |

Messsonde einer

ODL-Messstelle |

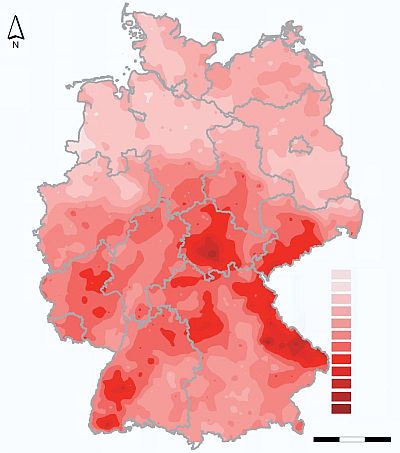

LAGEBERICHT GAMMA-ORTSDOSISLEISTUNG

Radiologische Lage in der Bundesrepublik Deutschland: Gamma-Ortsdosisleistung - Normalpegel Der Mensch ist in seiner natürlichen Umgebung ständig einer ionisierenden Strahlung von außen ausgesetzt. Sie setzt sich zusammen aus der Strahlung der überall im Boden vorkommenden natürlichen radioaktiven Stoffe (Radionuklide) wie z.B. Uran, Thorium oder Kalium (K-40) (terrestrische Strahlung) sowie aus einer Strahlung, die ihren Ursprung im Weltraum hat und von der ein gewisser Teil auch die Erdoberfläche erreicht (Höhenstrahlung, kosmische Strahlung). Diese äußere Bestrahlung, der der Mensch je nach Zeit und Ort in unterschiedlicher Höhe ausgesetzt ist, wird Gamma-Ortsdosisleistung genannt und in der Einheit µSv/h (Mikrosievert pro Stunde) angegeben.

Die Gamma-Ortsdosisleistung wird durch das vom Bundesumweltministerium

betriebene "Integrierte Mess- und Informationssystem zur Überwachung der

Umweltradioaktivität (IMIS)" bundesweit und ständig an etwa 2000

Messstationen gemessen. Die dargestellte Karte gibt die über einen Tag

gemittelte Gamma-Ortsdosisleistung in der Bundesrepublik Deutschland

wieder. Sie lässt keine auffälligen Abweichungen vom normalen

Strahlenpegel erkennen.

Durch den Reaktorunfall in Tschernobyl 1986

wurden auch radioaktive Stoffe wie radioaktives Cäsium (Cs-137) auf dem

Boden abgelagert. Dessen Strahlung trägt jedoch nur noch wenig zur

gemessenen Gamma-Ortsdosisleistung bei.

Die natürliche

Strahlenexposition in Deutschland beträgt je nach örtlicher Gegebenheit

zwischen 2 und 5 mSv/a (Millisievert pro Jahr) und kann in einzelnen

Gebieten bis zu 10 mSv/a betragen. Im Mittel liegt die Strahlenexposition

des Menschen bei ca. 2,1 mSv/a. Davon beträgt die Strahlenexposition von

außen etwa 0,7 mSv, durch Nahrungsaufnahme etwa 0,3 mSv und durch

Einatmung des radioaktiven Edelgases Radon etwa 1,1 mSv pro Jahr.

Da

seit der letzten Aktualisierung der Karte kein Eintrag künstlicher

radioaktiver Stoffe im Bundesgebiet erfolgt ist, zeigt die Karte in etwa

das gleiche Verteilungsmuster wie die letzte. Lokal begrenzte geringe

Unterschiede können sich immer wieder, beispielsweise aufgrund von

Niederschlägen oder durch Abschwächung der terrestrischen Strahlung bei

Schneebedeckung ergeben.

Informationen zu einzelnen Messstationen

finden Sie hier: http://odlinfo.bfs.de/

STANDORTKRITERIEN UND TECHNISCHE HINWEISE

Der Ausbau des Radioaktivitäts-Messnetzes ist von der Unterstützung durch Grundstücks- und Gebäudeeigentümer abhängig.

Als Standort für den Aufbau einer ODL-Messstelle wird vorrangig eine

Liegenschaft der öffentlichen Hand, z. B. eine Schule, Feuerwehr,

Wasserhochbehälter, Krankenhaus oder Flugplatz ausgewählt.

Für die

Aufstellung einer Messsonde muss eine möglichst ebene, unbebaute Fläche

(z. B. Rasen, Wiese, Brachland, aber keine Ackerfläche) gewählt werden.

Große versiegelte Flächen, wie z. B. asphaltierte oder gepflasterte

Flächen, werden als Standorte einer Sonde gemieden.

Der Abstand zu

größeren Objekten (Gebäuden, Mauern, Bäumen) soll so bemessen sein, dass

die Messung nicht durch von der Bebauung verursachte Abschirmung

beeinträchtigt wird. Dazu bedarf es einer Freifläche von mindestens 20 m

Radius um die Sonde herum. In der örtlichen Hauptwindrichtung sollte das

Gelände unverbaut sein. Des Weiteren dürfen sich in einem Umkreis von 100

m keine offenen Wassersammelbecken (z. B. Klärbecken)

befinden.

Zwischen der Sonde und dem Messwertsender wird ein

Sondenkabel in einem 60 cm tiefen Kabelgraben verlegt. Die Länge des

Kabels darf aus technischen Gründen maximal 180 m betragen.

Der

Messwertsender selbst ist in einem Wandgehäuse untergebracht. Er muss in

einem für elektronische Geräte geeigneten Raum (Raumtemperatur 0 - 45 °C,

Luftfeuchte < 85 %) installiert werden. Die Installation eines

Telefonanschlusses ist für die Datenübertragung erforderlich. Die

Stromversorgung des Gerätes wird durch einen Netzanschluss mit 230 V/50 Hz

sichergestellt. Der jährliche Stromverbrauch liegt unter 100 kWh. Die

maximale Leistungsaufnahme beträgt ca. 20 Watt. Die Erdung der Anlage

erfolgt durch vorhandene Einrichtungen (Potentialausgleich) oder über eine

separat einzurichtende Erdungsanlage (z. B. Tiefenerder).

Alle baulichen Maßnahmen zur Erstellung einer Messstelle werden vor Ort mit dem jeweiligen Eigentümer der Liegenschaft abgesprochen und schriftlich sowie zeichnerisch festgehalten. Vor der Einrichtung der Messstelle schließt das BfS mit dem Eigentümer bzw. dem Nutzungsberechtigten eine standardisierte Gestattungsvereinbarung ab. In dieser Vereinbarung wird durch das BfS neben dem Gestattungsgegenstand auch die Übernahme der Kosten für die Installation sowie der Betriebskosten festgelegt. Die Einrichtung der Messstelle erfolgt durch eine vom BfS beauftragte Fachfirma und ist nach Einrichtung des Telefonanschlusses abgeschlossen.

|

BETREUUNGSBEREICHE UND ANSCHRIFTEN DER MESSNETZKNOTEN Für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern

Bundesamt für Strahlenschutz Messnetzknoten

Rendsburg Für Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und

Sachsen Für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und

Saarland Für Bremen, Niedersachsen und Thüringen Für Baden-Württemberg und Hessen Für Bayern |

IMPRESSUM: Herausgeber: Bundesamt für Strahlenschutz |